পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ গভীর অধ্যয়নে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিলটন, শেলি, কিটস- এর কবিতা খুব গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। শেলির কবিতায় নিবিড় সৌন্দর্য চেতনা, বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্ব, মানবপ্রেমের ভাবদর্শন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করত গভীর মননে।

একই সময়ে ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ হিউমের সংশয়বাদ, হাবার্ট স্পেনশারের অজ্ঞেয়বাদ, জন স্টুয়ার্ট মিল- এর ‘essays on religion’-ও তিনি পড়েছেন। আয়ত্ত করেছেন অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখের মতামত। সমসাময়িক সময়েই তিনি কান্ট, শোপেনহাওয়ার, অগস্ট কমুতের মতবাদও বিশেষ আগ্রহের সাথে চর্চা করেছেন। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে কাব্যজগতে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা সংগীতে আমাদের প্রাচীন সংগীতসমুহ, সেই সময়ের রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণের এবং অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

তখন নরেন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। ছাত্র নরেন্দ্রনাথের গভীর মগ্নময় অধ্যয়ন ও চর্চা আকর্ষণ করেছিল কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি সাহেবকে। তিনি পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, “নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাসম্পন্ন। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন একটি ছাত্র আর দেখি নাই, এমনকী জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নয়। এই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জগতে একটি দাগ রাখিয়া যাইবে।” হেস্টি সাহেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন মহা সত্যে পরিণত হয়েছিল, প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে।

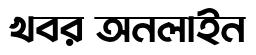

সেই নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ রূপে আমাদের দেশের, আমাদের বিশ্বের সামনে উপস্থিত হলেন যখন, তখন তিনি তাঁর অসংখ্য কাজের মাঝেও যেমন নিজের জীবনসাধনায় সদা ইতিবাচক ভাব ও কর্মের সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর কবিতা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে।

বিবেকানন্দের কবিতায় রয়েছে ভাষার নিজস্ব শৈলী, একই ছন্দে মিলেছিল আত্মবিশ্বাস ও জীবনধারণের উপযুক্ত ইতিবাচক সত্য প্রেরণা। নেতিবাচক ভাব ও ভাষা ছিল বিবেকানন্দের অপছন্দের জিনিস।

তিনি লিখছেন উপনিষদের ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ বাণীময় রচনা – “নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, / ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।। / অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে, / ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং – স্রোতে নিরন্তর।। / ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, / বহে মাত্র ‘আমি’ ‘আমি’ –এই ধারা অনুক্ষণ।।/ সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূণ্য মিলাইল, /

অবাঙ্মানসোগোচরনম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।।” (এই রচনাটি সম্ভবত ১৮৮৪/৮৫ সালে তিনি রচনা করেন। // তথ্যসূত্র: বিবেকানন্দ: কবি চিরন্তন/ অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বিবেকানন্দ লিখছেনে। ‘Kali the Mother’ কবিতাটি। তিনি লিখছেন – “The stars are blotted out, / The clouds are covering clouds, / It is darkness vibrant, sonant, / In the roaring, whirling wind / Are the souls of a million lunatics / Just loose from prison-house, / Wrenching trees by the roots, / Sweeping all from the path,/… Who dares misery love, / And hug the form of Death, / Dance in Destruction’s dance, / To him the Mother comes.”

কী অনবদ্য রচনা।

১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন এই কবিতাটি। কাশ্মীর ভ্রমণের সময়ে ‘ক্ষীরভবানী’ দর্শন করার পরে।

বিবেকানন্দ আরও এক মৌলিক কবিতা ইংরেজিতে রচনা করেন ‘The Song of Sannyasin’। জানা যায়, তিনি ১৮৯৫ সালের জুলাই মাসে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠির সঙ্গে এই কবিতাটি পাঠান।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘এসো মানুষ হও’, ‘পরিব্রাজক’ ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন অসংখ্য চিঠি, বক্তৃতাবলি ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন ‘The Living God’, ‘The Cup’, ‘To an Early Violet’ ইত্যাদি কবিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ অসীম, অতল। তাই অল্প পরিসরে এই আলোচনা করা যায় না। তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে স্বামীজির পুণ্য আবির্ভাবের পবিত্র দিনে তাঁকে প্রণাম করে যাব।